政策担当秘書資格試験に独学で合格した話~試験対策編~

以前、政策担当秘書資格試験の概要について記事を書きました。

今回は、試験対策編です。

敵を知りましょう

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」ということで、まずは敵を知りましょう。

余談ですが、TOEICとかもそうですが、試験と名の付くものは、パターンがあるので、そのパターンを見極めればだいたい勝てる、というのが私の持論です。浪人した後の大学受験で何となくそれが分かりましたし、その後の「試験」と名の付くものは、純粋な能力というよりも、パターンを理解しているかを確認するものが多いなと思っています。

さて、ホームページに掲載されている情報を読みましょう。

こちらのホームページから引用しました。

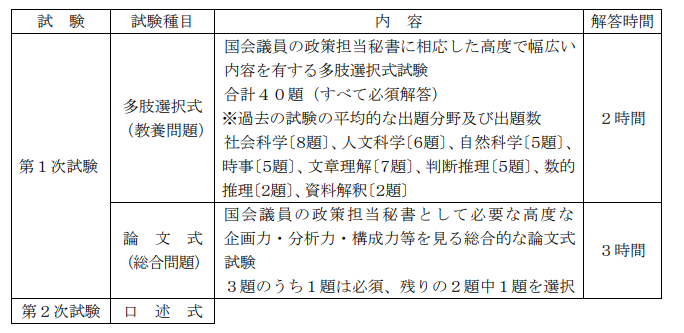

合格者の決定方法を読むと、ざっくりと多肢選択式が40点、論文式が60点の100点満点での試験になっています。

なお、多肢選択式で足切りがあると思っていたら、論文式で足切りがあるようです。あれ、そうだったかな。。。変わったのかな。。。多肢選択式で60%取らないと論文式の採点がされないという内容だったような記憶があるのですが?

論文の方が配点が高いので、論文対策を中心にすべきなのか?と思われるかもしれませんが、ホームページに掲載されている過去問を見てください。

少なくとも直近は、設問に対し、資料を読んで、資料に沿って回答することが求められている試験と読み取れます。

令和2年度の試験から、突如、採点の全体講評が掲載されるようになっているのに驚きました(笑)

己を知りましょう

まずは、論文式の過去問を読んで、設問にを読んで出題の意図が理解できるか、資料を読んで回答の流れを思い描けるかどうか確認してみてください。それができれば、特に試験対策しなくても、大丈夫じゃないかなと思います。

この試験、親切設計で、資料が論理の流れどおりになっているんですよね。

恐らく、日頃からニュースを見て、ある程度知識があるので、出題意図が分かるのだと思いますし、論理の流れも分かるということなので、文章を書き慣れていなかったとしても、大幅に道を踏み外すことはないでしょう。誤字脱字がやたらに多いとかはダメだと思いますが(笑)

しかし、逆に言うと、日頃からニュースを見ていないと、厳しいかもしれません。

私は、論文については、過去問を見て、だいたい分かると思ったので、特段、対策をしませんでした。もし対策になっていたとすると、多肢選択式の時事問題対策のテキストが役に立ったかもしれません。

ただ、令和2年度の試験の論文は、食糧自給率の話と先端技術の話だったので、役に立ったかと言われると微妙です。

ということで、私がお話しできるのは、多肢選択式の話になります。

試験対策期間

私が試験対策の準備をするのは正直遅かったです。

5月3日に参考書が届いたので、そこからさあやるぞ!という感じで試験まで2か月を切っていました。

教養試験と聞いていたので、対策しても仕方ないやろ、何なら今の状態でいけるんちゃうか!?くらい最初は思っていました。

が、5月3日に届いた参考書を解いて絶望を感じました。

「なんやこれ、ムズすぎるで。。。」

この日から平日は3時間、休日は8時間の勉強が始まりました。コロナで仕事が減り、開店休業状態だったことで助かりました。

多肢選択式対策

多肢選択式で60%取らないと論文式の採点がされないという内容だったような記憶があるので、恐らく24/40を取るための作戦を考えていたのです。

社会科学〔8題〕、人文科学〔6題〕、自然科学〔5題〕、時事〔5題〕、文章理解〔7題〕、判断推理〔5題〕、数的推理〔2題〕、資料解釈〔2題〕

ということで、私は文系なので、自然科学の5題を捨てました。この時点で、35点満点の試験です。なお、実際の試験では、自然科学が私の理解でも解ける問題だったので、恐らく5題全て分かるという奇跡が起きました(笑)

国家公務員総合職並みだと言われているので、まずはこれを解きました。

そして泣きそうになりました。ムズい・・・!

総合職の人はこれプラス専門試験を解いているのかと思うとぞっとします。

最終的に、3周しましたが、1周目は、自分が今何が分からないのかを分かるために、ひたすら間違いながら解きました。

最初は、私も全く分からなかったのですが、下記の各分野対策をすると分かるようになるので、大丈夫です。

文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈の対策

文章理解〔7題〕、判断推理〔5題〕、数的推理〔2題〕、資料解釈〔2題〕は、知識ではないので、これを確実に取っていきましょう。

私は、文章理解が何もしなくても何とかなることは分かったのですが、判断推理、数的推理は解法をマスターしないことには、太刀打ちできないことが判明しましたので、伝説のワニ本を買いました。

実際の試験では、判断推理、数的推理は総合職の過去問と比べると易しかったので、安心してください。

資料解釈は、慣れと不真面目さです。教養試験の過去問を解くと分かるように、ざっくりと割合を計算することに慣れれば怖くないです。数字がやたら大きいので真面目に計算すると死にます。まあ落としても2問なので気にせず。

社会科学、人文科学、時事の対策

文章理解〔7題〕、判断推理〔5題〕、数的推理〔2題〕、資料解釈〔2題〕で合計18点ありますが、低く見積もって70%取れると仮定すると、12.6点で、目標とする24点に全然届きません。

社会科学〔8題〕、人文科学〔6題〕、時事〔5題〕から12/19点取らないといけません。70%強なので、簡単では?と思うかもしれませんが、範囲が超広いんですわ。。。

センター試験の日本史、世界史、地理、政経、倫理、現代社会に時事問題が加わっていると思ってください。範囲が超広すぎて真面目に高校の教科書を読むと時間がありません。

そこで、またもや参考書の追加購入をしました。

社会科学と人文科学はこれをやり切りましょう。私は各2周やりました。

だいたい分かる場合は、インターネットで分からなかったことを検索したらいいと思います。あまりにも分からない場合は、センター試験の参考書を買うとよいでしょう。

おすすめのセンター試験の参考書『面白いほど』シリーズはこちら↓

時事問題は、調べたらとりあえずこれを読んどけ、ということだったので、これを読みました。3周くらいしましょう。時事の5点は他の科目より範囲が狭いはずなので、高得点を狙いましょう。

まとめ

以上が私の試験対策になります。

ちなみに、この試験の合格率は、結構低いです。ただ、受験料が無料なので、他の試験に比べると、受験ハードルが低いので、合格率が低くなっている可能性はあります。

合格率は低いですが、対策をすれば、受かる試験です。

正直、この世の中で政策秘書試験を受験者目線で一番研究して、ちゃんと対策しつつ、最短距離を走った自信があります。

もし政策秘書試験に合格したいと思われている方は、お気軽にコメント、又はお問い合わせページからご連絡ください!

![国家総合職 教養試験 過去問500 [2022年度版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4617/9784788964617.jpg?_ex=200x200)

来年度の政策担当秘書試験を受験しようと勉強をしているものです。

よければ下記3点について教えていただけないでしょうか?

当たり前に思える質問もありますが、勘違いをしていると対策を誤ってしまうため、ご教授お願いします。

1.論文の回答用紙は、原稿用紙形式などで自身の文字数が分かるようになっていますか?

2.論文の回答文字数は、「各問1000字~1600字」とありますが、これは課題1の①、②併せてで1000字~1600字 という認識で相違ないでしょうか?

それとも、①、②それぞれで1000字~1600字ということでしょうか?

3.問題用紙への書き込みは許可されていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。

返信遅くなり申し訳ございません。

ご質問について、回答いたします。

①論文の回答用紙は、原稿用紙形式などで自身の文字数が分かるようになっています。原稿用紙ですので、マス目で分かります。

②課題ひとつの中に、設問として、①・②など分かれることがありますが、①・②合わせて1000字~1600字の回答でお間違いありません。

③問題用紙への書き込みは許可されています。

ご不明な点ございましたら、ご連絡ください。

合格をお祈りしております。

回答ありがとうございますとても助かります!

こちらこそ確認遅れて申し訳ありません。

分かりやすい説明でイメージ湧きました。自身の書く速さのテストも兼ねて、原稿用紙を用意して試してみようと思います。